Освоение острова

Ко времени появления русских первопроходцев Байкал и окружающие его земли давным-давно были обжиты людьми. И русское продвижение к Байкалу и «Братской землице» – Бурятии было очень непростым. Приходилось преодолевать не только величайшие природные препятствия: суровый климат, бурное течение порожистых рек, тяжелейшие волоки, непролазные таежные дебри, непроходимые скальные обрывы-прижимы. Еще более серьезным препятствием временами становилось сопротивление, соперничество местных, бурятских, а затем монгольских, ойротских, маньчжурских феодалов. Причем время от времени им удавалось привлечь на свою сторону «черную кость», «подъясачный люд». То есть рядовых охотников-тунгусов и скотоводов-бурят. Но на поверку «московская рука» обычно оказывалась полегче кочевничьей. Это в конце концов и определили государственную принадлежность «Братской землицы» и ее сердца – Байкала. Но их освоение русскими происходило медленно, постепенно, не так, как освоение таежного и тундрового севера Сибири.

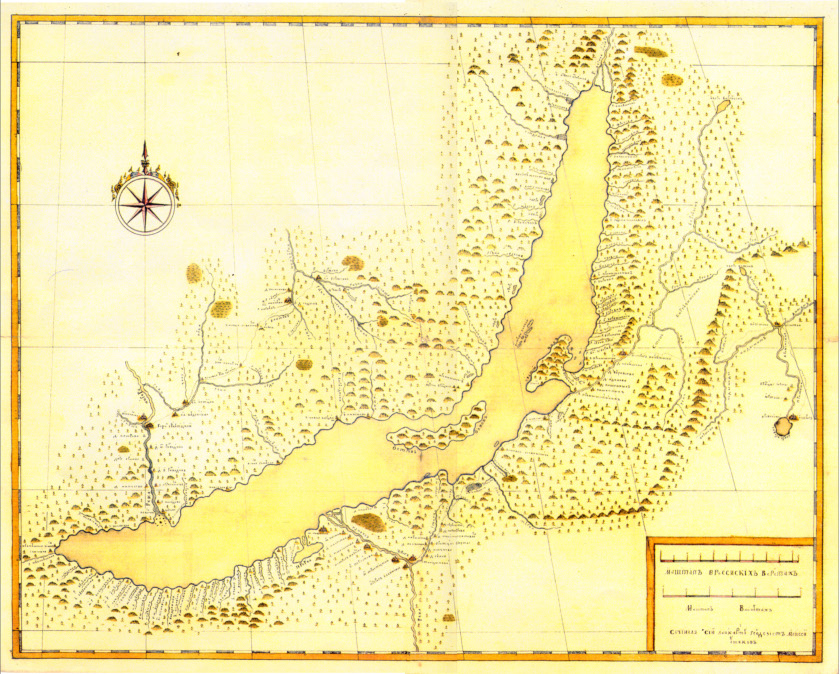

Первыми русскими землепроходцами, достигшими берегов озера Байкал, были отряды казаков во главе с Курбатом Ивановым, который в 1643 году перешел через Приморский хребет и по руслу реки Сармы вышел Косой степью к Байкалу напротив острова Ольхон. Для названия озера землепроходцы использовали бурятское слово «Байгаал», заменив характерное для бурят «г» на более привычное для русского языка «к» – Байкал. Уже тогда Курбат Иванов оценил озеро с экономической и стратегической точки зрения. Он был первым, кто сделал приблизительную карту озера и назвал ее «Чертеж Байкала и в Байкал падучим рекам». Помимо чертежа он также собрал сведения о рыбах озера и пушных зверях прибрежной тайги.

…В 15-м веке на Ольхоне никого не было, только в 17-м пришел пешком из Качуга со своими стадами бурят. Его звали Харанса, он поселился в землянке на берегу Байкала. Рыбы тогда на Бaйкaле было очень много, он стал готовить орудия труда и высекал огонь из камня. Его сын Улан-Хушин стал со временем большим, богатым человеком, и когда он жил в Бугее (поселок, которого сейчас нет), стали проезжать мимо его дома какие-то странные люди (русские). Люди эти были очень опытными, хорошо знали земли, природу и климат, знали, для чего путешествуют. У них были карты, компас и много других необходимых вещей…

Из рассказов В.Ихиритова, старожила Ольхона.

Советская история острова и последующие годы

Еще в самом начале XX века, в 1912 году, царское правительство рассматривало возможность строительства здесь каторжного поселения. Если бы план был осуществлен, коренные жители были бы выселены, навсегда потеряв прародину шаманов.

Одна из жительниц островного поселка Хужир за две тушки байкальского омуля, украденных с местного рыболовецкого завода, получила два года исправительных работ: по одному за каждую рыбину.

Впрочем, во время Великой Отечественной Войны в бухте Песчаной, самом большом поселении на острове того времени, была-таки создана исправительная колония, куда ссылали нарушителей трудовой дисциплины и уличенных в мелких кражах. В лагере, несмотря на распространенный миф, не было политических ссыльных; все заключенные трудились на рыболовецких судах, поставляя улов для нужд фронта.

В 1950 году «каторжан» вывезли в неизвестном направлении, а на этом месте стали строить рыбозавод, заодно и поселок для рыбаков. Песок сильно досаждал людям, дорогу в урочище постоянно засыпало, и временами она становилась непроходимой. И тогда кто-то из пришлых предложил построить деревянную дорогу. Руководство идею одобрило, и вскоре таковая появилась. До сих пор в отдельных местах сохранились остатки полуистлевшего настила.

…Я родилась в Курети, потом приехала сюда, рыбачила, вышла замуж, да так и осталась, устроилась работать в рыболовецкую бригаду. В конце 50-х — начале 60-х у промысловиков не было ни лодочных моторов, ни мотоциклов. Летом ходили за рыбой на веслах, если шли далеко — лодку цеплял катер. Зимой бригаду на лед вывозили лошади. В сети шел омуль и хариус.

Все нам вручную доставалось, 25 бригад тогда было, по 5—6 человек в каждой. Одного человека на берегу оставляют, женщину-починщицу. Она еду варит на всех да сети починяет. Они большие были — 75 метров в длину, 4—5 в ширину. Рвались они у нас часто. А чинить сети не каждый сможет. Если не умеешь — сумку вместо заплаты можешь сплести. С рыбаков требовали план, бригады сдавали центнеров по 10—12 за смену.

Раньше здесь много домов было, бараки, школа 4-летняя, клуб, магазин хороший, а уж как День рыбака справляли! В Хужире праздновали по полной программе — весело гуляли, широко. Позже Екатерина Ивановна работала мастером в холодильном цехе, принимала рыбу. Размах рыбозавода был поистине советский. Температура в большом холодильнике летом держалась до минус 12 градусов. Улов морозили, хранили, потом фасовали по мешкам и отправляли на рыбозавод в Хужир — там омуля коптили и солили. На рыбозаводе в Песчаном делали консервы до тех пор, пока цех не сгорел.

Было время, когда рыбы здесь, в Малом море, совсем мало было, поэтому зимой сюда привозили дальневосточную рыбу, загружали в холодильники, летом так же в машинах увозили…

Из рассказов пенсионерки Е. И. Карнопольцевой, единственной оставшейся жительницы Урочища Песчаная.

Старожилы утверждают, что окончательно все развалилось гораздо позже закрытия завода. Поселок умирал еще долго. В 1950 г. на берегу построили рыбацкий поселок из 20 домов, но к 1970 г. его почти засыпало песком, и жители вынуждены были покинуть его. Под напором ветров с моря пески постоянно перемещаются и засыпают поселок, дорогу, лес. С 1950 по 1970 годы песком засыпана целая улица в 20 домов с огородами. Сегодня это поселение практически полностью погребено под толстым слоем песка и о некогда процветающем поселении напоминают только пара домов и торчащие из-под песка крыши.

До 1930 года на острове постоянно действовал дацан, и регулярно проводились хуралы. Он закрылся сразу после того, как арестовали живших при нем лам. Примерно в это же время прекратились молебны возле мыса Бурхан. Дольше всего простоял молитвенный домик на вершине горы Жима. Его видели археологи в середине 1950-х гг. Многие старожилы-буряты до сих пор с горечью вспоминают эти времена запрета, когда некоторые семьи в тайне ночью при свечах совершали обряды духам стараясь сохранить свою культуру.

Самый разрушительный период для природных и археологических памятников Ольхона пришелся на середину XX века. Именно в это время разросся поселок Хужир. Вскоре разобрали каменную стену, построенную древними курыканами, – ее камни пошли на материал для мола и фундаментов xужиpских домов. Посреди уникальных песков бухты Песчаная возвели рыбацкий поселок, а у самого подножия Шаман-скалы стали добывать мрамор, фактически уничтожив древние наскальные изображения.

Последний из цехов ММРЗ (Маломорского рыбозавода) в Хужире до сих пор работает, но до мощностей советского периода ему уже не подняться без существенных инвестиций. Фактически завод придётся отстроить заново.

В последние годы к нему добавился и активно развивается туризм. В Хужире появилась целая сеть семейных гостиниц. Они предлагают пешие, автомобильные, конные, велосипедные или водные экскурсии по красивым и интересным местам. Среди туристов популярно рыболовство.

В посёлке создан краеведческий музей им. Н. М. Ревякина. Музей создан при Хужирской школе учителем географии Н. М. Ревякиным, который до 85 лет руководил музеем, увлекая школьников поисками и походами по острову. Это он, неожиданно для ученых, на крутом склоне г. Ижимей обнаружил ели и кедры.

Экспозиция музея содержит археологический материал, рассказывающий о древнем быте коренного населения, предметы быта бурят, предметы религиозного культа, дающие представления о шаманизме и шаманских обычаях, коллекции по флоре и фауне Байкала, коллекции горных пород и минералов, нумизматическую коллекцию и отдел становления Советской власти на самобытном острове.